アミロイドは“悪者”だけじゃない? ―「機能的アミロイド」の世界

アミロイドと聞くと、アルツハイマー病やパーキンソン病など、神経変性疾患の「悪者」というイメージがあるかもしれません。異常なタンパク質が“アミロイド線維”という線維状の構造を作り、神経細胞にダメージを与える─それがよく知られた病態です。

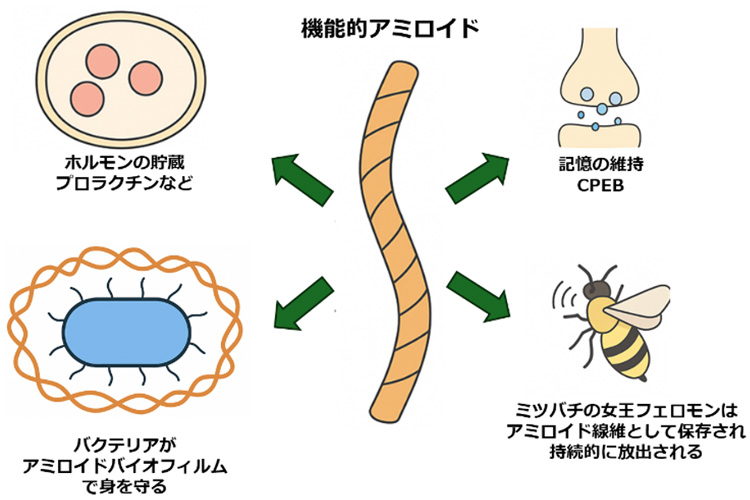

でも近年、「アミロイド=悪」とは言い切れないことがわかってきました。実は、生き物の中にはアミロイド線維を“あえて”作って利用しているものがあるのです。これを「機能的アミロイド(functional amyloid)」と呼びます。

たとえば、ヒトのホルモン「プロラクチン」は、アミロイド線維の形でぎゅっと固めて貯蔵され、必要なときに溶けて放出されます。これは、アミロイド線維が非常に安定で、たくさんの分子をまとめて保管できる性質を活かしたしくみです。また、記憶に関わるタンパク質「CPEB」は、一部がアミロイド線維になって、シナプスでのタンパク質合成を長期間オンのまま保つことで、記憶の長期保存に寄与すると考えられています。つまり、“記憶のスイッチ”として働いているのです。バクテリアもアミロイド線維を使って「バイオフィルム」という保護膜を作ります。これは、線維が互いに絡み合って、頑丈で水を通しにくい構造を作ることで、菌を外敵や乾燥から守っているのです。さらには、ミツバチが仲間に伝える“女王フェロモン”も、アミロイド線維として蓄えられ、少しずつ溶けて放出されることで、持続的な情報伝達ができるようになっています。このように、アミロイド線維は「構造が安定」「たくさんの分子を収納できる」「ゆっくり溶けて放出できる」などの特徴を持っていて、ただの病的構造ではなく、生命が利用してきた“機能的なツール”でもあるのです。

“悪者”と思われていたものに、実は大切な役割がある─そんな生命の神秘の解明にワクワクしませんか?病気の原因と思われているアミロイド線維の、真の役割を将来一緒に解き明かせるといいですね!!

文責:なにわのけんさん

引用文献

- Maji SK, Perrin MH, Sawaya MR, et al. Functional amyloids as natural storage of peptide hormones in pituitary secretory granules. Science 2009;325:328-332.

- Hervas R, Rau MJ, Park Y, et al. Cryo-EM structure of a neuronal functional amyloid implicated in memory persistence in Drosophila. Science 2020;367:1230-1234.

- Otzen D, Riek R. Functional Amyloids. Cold Spring Harb Perspect Biol 2019;11.