ようこそ、日本神経学会 residentホームページへ!

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。このページは医学生や研修医など多くの方に脳神経内科を知っていただきたく、そして興味を持っていただきたく作成されたものです。脳神経内科は名の通り、脳神経の疾患に対する内科的診療を行う科です。脳神経の病気とは、脳卒中、認知症、てんかん、頭痛などのコモンディジーズや、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、筋ジストロフィーなどの難病など、脳や神経、筋にかかわる多くの疾患が含まれます。

まず知っていただきたいのは、脳神経内科は学生や若手医師にとって非常に魅力的な分野である、ということです。脳神経内科は多様な疾患を扱うため、診断力が鍛えられます。消化器内科の診療にとって胃カメラが、循環器内科にとって心臓カテーテル検査が必要不可欠であるのと同様に、脳神経内科で重要なのは神経診察です。神経所見と聞くと腱反射を思い起こす方が多いかもしれませんが、反射に限らず、意識、高次機能、運動、感覚などに関する診察所見をもとに病気が脳神経のどこから生じているのか、いわゆる部位診断を行い、それにMRIや筋電図、脳脊髄液検査といった様々な専門的検査を組み合わせることで、診断を進めていきます。詳細な問診や理学所見、一般的な血液検査なども、もちろん重要です。自分の診断力が患者さんの治療や予後に直結しますので、自分でとった神経診察の所見が検査所見と合致した時は達成感が得られますし、診断が難しい時は上級医などとのディスカッションを経て、診断力を向上させることができます。

診断だけではありません。「脳神経の病気は診断できても治らない」と言われたのははるか昔のこと。脳梗塞に対する血栓回収療法や免疫性神経疾患に対する抗体医薬をはじめとする免疫療法、片頭痛に対する抗体療法、パーキンソン病に対する内服・デバイス治療など、患者さんの症状やQOLを劇的に改善する多くの治療法があり、年々進化を遂げています。難病に対する治療法の開発も、驚くべきスピードで進んでいます。最近10年足らずの間にALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなど、従来治療法がなかった病気に対して根本的治療法が開発・承認され、患者さんに届くようになりました。最近アルツハイマー病に対する抗体治療が相次いで実用化されたのは、皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。脳神経内科の領域には、抗体医薬や核酸医薬、遺伝子導入治療、細胞治療、ロボットなどの新しい治療技術が次々と投入され、文字通りイノベーションによって夢が現実へと変わっています。みなさんはそうした時代の変換期の真っただ中にいるのです。

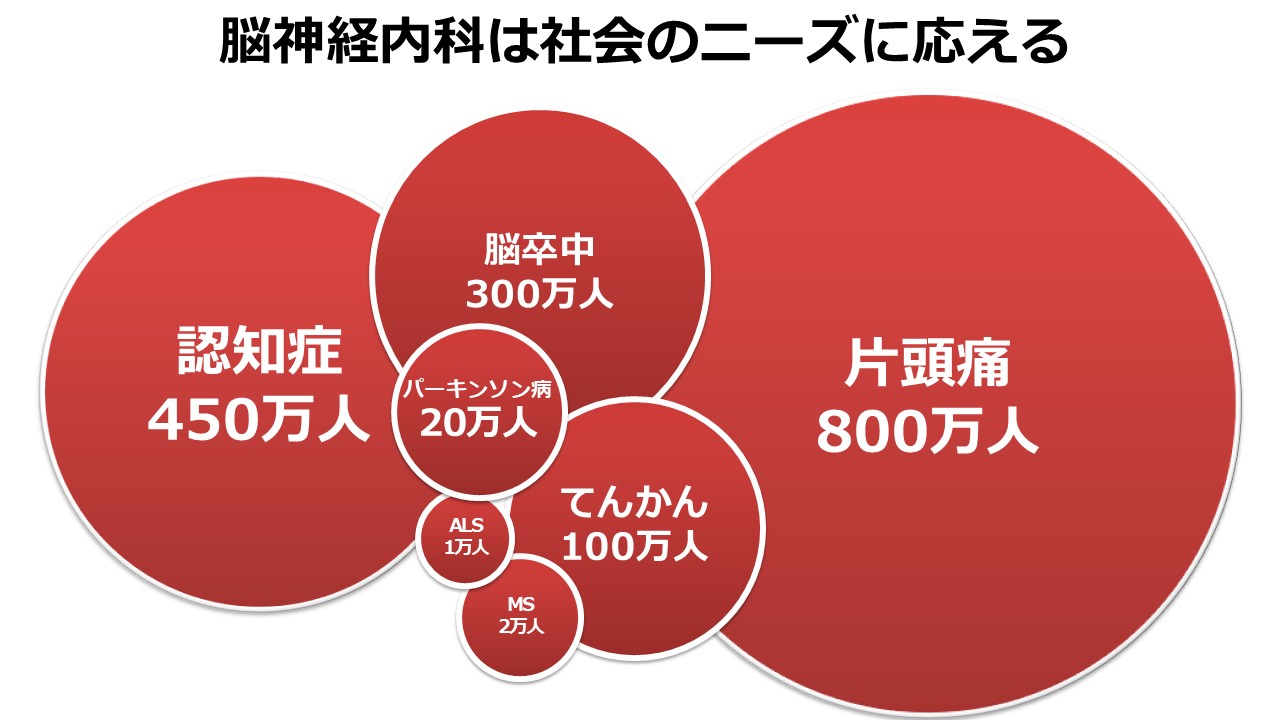

そして、脳神経内科は社会のニーズに答えます。片頭痛は800万人、認知症は450万人、脳卒中300万人、てんかん100万人をはじめ、脳神経内科のコモンディジーズは患者数が多く、社会で活躍する世代に生じることが多いため、個人にとっても、家族や社会にとっても、極めてインパクトの大きい病気ばかりです。それを治療、予防することは、患者さんのQOL改善を通じて大きく社会に貢献します。一方、パーキンソン病、ALSや多発性硬化症などの難病はそこまで患者数は多くないものの、体が徐々に動かなくなるなど、患者さんの生活に与える影響は甚大で、そうした病気を早期に発見し、必要な治療をいち早く提供することは、脳神経内科医の重要な責務です。こうした病気の多くは脳神経内科医でなければ診断が難しく、診断力そして治療力が患者を救います。さらに患者数が少ない超希少疾患に対しても研究が進んでおり、とくに核酸医薬による治療法開発が進んでいます。研究が治療に直結する、言い換えれば治療と研究の距離が短いのも脳神経内科の特徴です。つまり、あなたの研究が患者さんの診療に活かされるチャンスがたくさんあるということです。

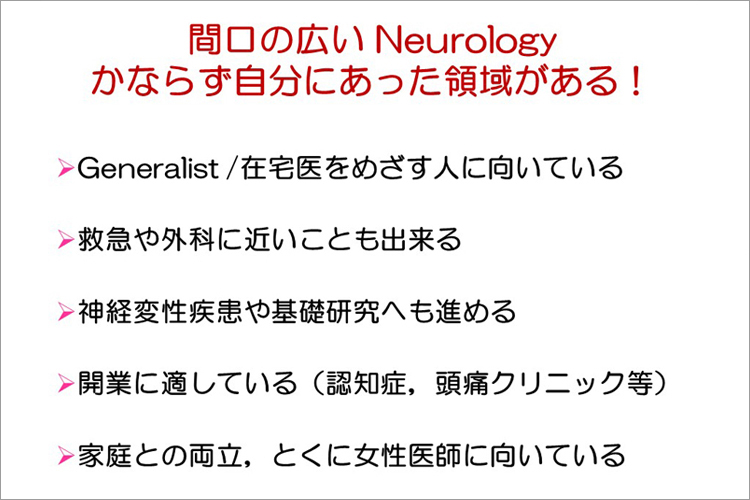

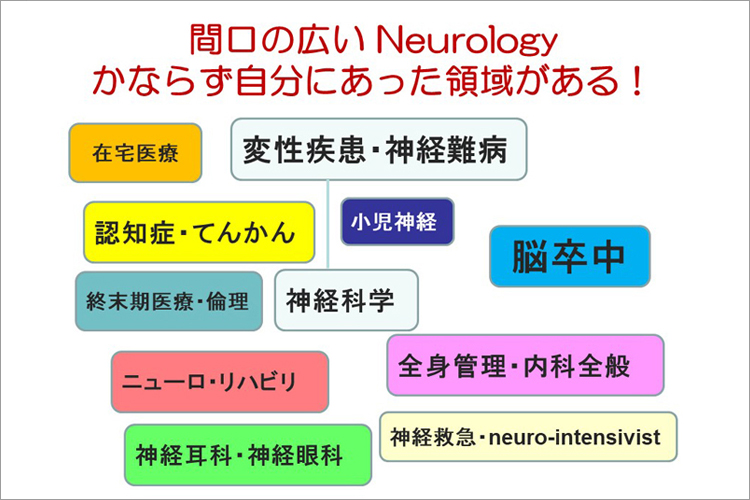

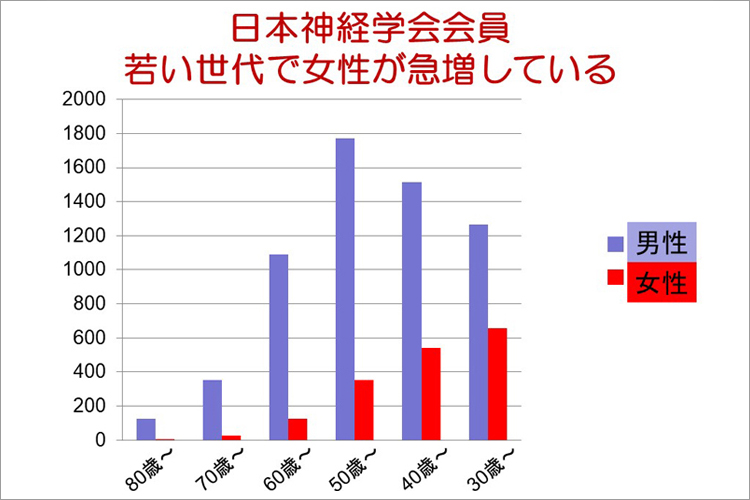

キャリアパスも多様で、脳卒中に代表される急性期疾患からパーキンソン病のように長期にわたって患者を支える治療まで、また大きな病院での集学的治療から在宅診療まで、臨床医としての働き方の幅はとても広く、自分に合った働き方を見つけることができます。臨床だけでなく研究や教育の道も開かれています。特に、未解明の部分が多い脳神経内科では、新しい発見や治療法の開発に貢献できる可能性が高く、研究者としてのキャリアも非常に魅力的です。脳神経内科はチーム医療が重要な分野であり、他の専門医やリハビリスタッフと協力して患者さんを支えることが求められます。この協力体制は、医師としてのコミュニケーション能力やリーダーシップを育む絶好の機会となります。特に若手女性医師にとって、脳神経内科は柔軟な働き方が可能な分野です。多くの医療機関では、育児や家庭との両立を支援する制度が整っており、時短勤務や在宅勤務などの選択肢も増えています。また、女性医師同士のネットワークやサポート体制も充実しており、キャリアとプライベートのバランスを取りながら働くことができます。また、難病や認知症に関する医療行政や、医薬品・医療機器を開発する企業・スタートアップのキャリアも充実しています。

このホームページの「LEADING EDGE」では脳神経内科の育成に当たっている医療機関が数多く紹介されていますので、研修先などの参考にしていただければと思います。また「COMMENTARY」では、これからの脳神経内科がどう変わっていくのか、わくわくする未来展望を第一線で活躍する先生方に語っていただいています。脳神経内科は、挑戦と成長の機会に満ちた分野です。医学生・若手医師の皆さんには、ぜひこの魅力的な分野で活躍し、皆さんの手で未来を切り拓いていただきたいと思います。

参考文献:脳神経疾患克服に向けた研究推進の提言2024

https://www.neurology-jp.org/images/teigen_2024.pdf

日本神経学会 広報委員長(名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学・教授)

勝野 雅央