「運命は変えられる」

他の記事でも触れられているように、脳神経内科では最近、難病の治療法開発が急速に進んでいます。その背景には、「なぜ病気になるのか?」という病気のメカニズムに関する研究が進んでいることがあります。例を挙げると、アルツハイマー病ではアミロイドβとタウが溜まり、それらが神経細胞の機能を損なうことで認知症になる、と考えられており、アミロイドβの蓄積に関わるプレセニリン(PSEN)などの遺伝子に変異があると遺伝性アルツハイマー病が生じることも分かっています。こうした発見が、抗アミロイドβ抗体薬の開発にもつながりました。

最近では、「なぜ病気になりにくいのか?」にも注目が集まっています。例えば、PSEN1遺伝子に変異を持っていてもアルツハイマー病になりにくい方がいる、ということが分かっています(1)。すなわち、PSEN1遺伝子のE280Aという変異があると、おおむね40代半ばで軽度認知障害(MCI)を発症することが分かっていますが、それよりも20~30年遅れてMCIを発症する極めて例外的な方がいることが報告されています。つまり、同じ変異を持っていてもアルツハイマー病になりにくい方がいるということです。その理由として、この方たちはPSEN以外の遺伝子の変異も持っているため、アミロイドβが蓄積しても認知機能が低下しにくいことが分かっています。このように、異常蛋白質が蓄積しても症状が出ないようにする力(レジリエンス)や、病気の原因があっても蛋白質蓄積などの病的変化が生じないようにする力(レジスタンス )の分子メカニズムに関する研究が進んでいます(2)。

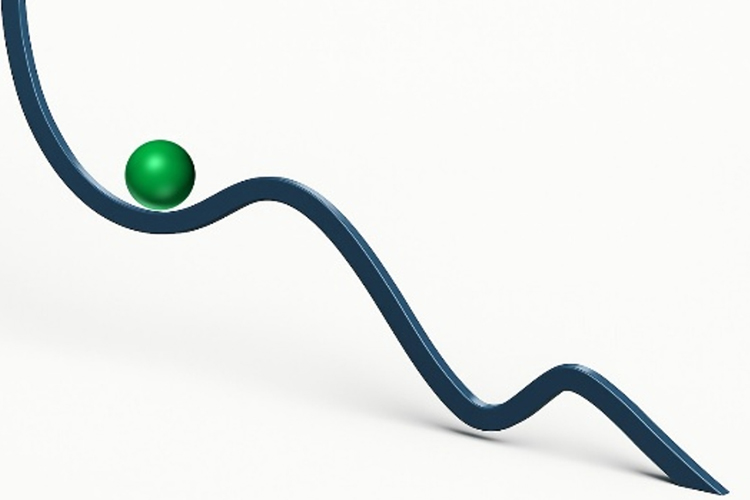

病気の状態というものは真っ平な坂を下っていくのではなく、物理学におけるアレニウスの式のように、波打つ坂を転がったり、時には少し戻ったりして、断続的に下っていくものではないかと思います(図)。この坂のくぼみの部分が深いほど、病気が進行しにくいでしょうし、くぼみが浅ければ病気の進行が速い、ということになります。そしてこのくぼみの深さこそが、レジスタンスやレジリエンスにあたるのでしょう。

ということは、坂のでこぼこを深くすることが神経難病の予防や治療の鍵を握っている、とも考えられます。事実、レジスタンスやレジリエンスに着目した創薬もさまざまな分野で始まっています。科学の力で運命は変えられる、そんな日も遠くないのです。

1. Lopera F, Marino C, Chandrahas AS, et al. Resilience to autosomal dominant Alzheimer's disease in a Reelin-COLBOS heterozygous man. Nat Med. 2023;29(5):1243-1252.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37188781/

2. Oh HS, Urey DY, Karlsson L, et al. A cerebrospinal fluid synaptic protein biomarker for prediction of cognitive resilience versus decline in Alzheimer's disease. Nat Med. 2025;31(5):1592-1603.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40164724/

文責:マーシャル・マザーズ4世